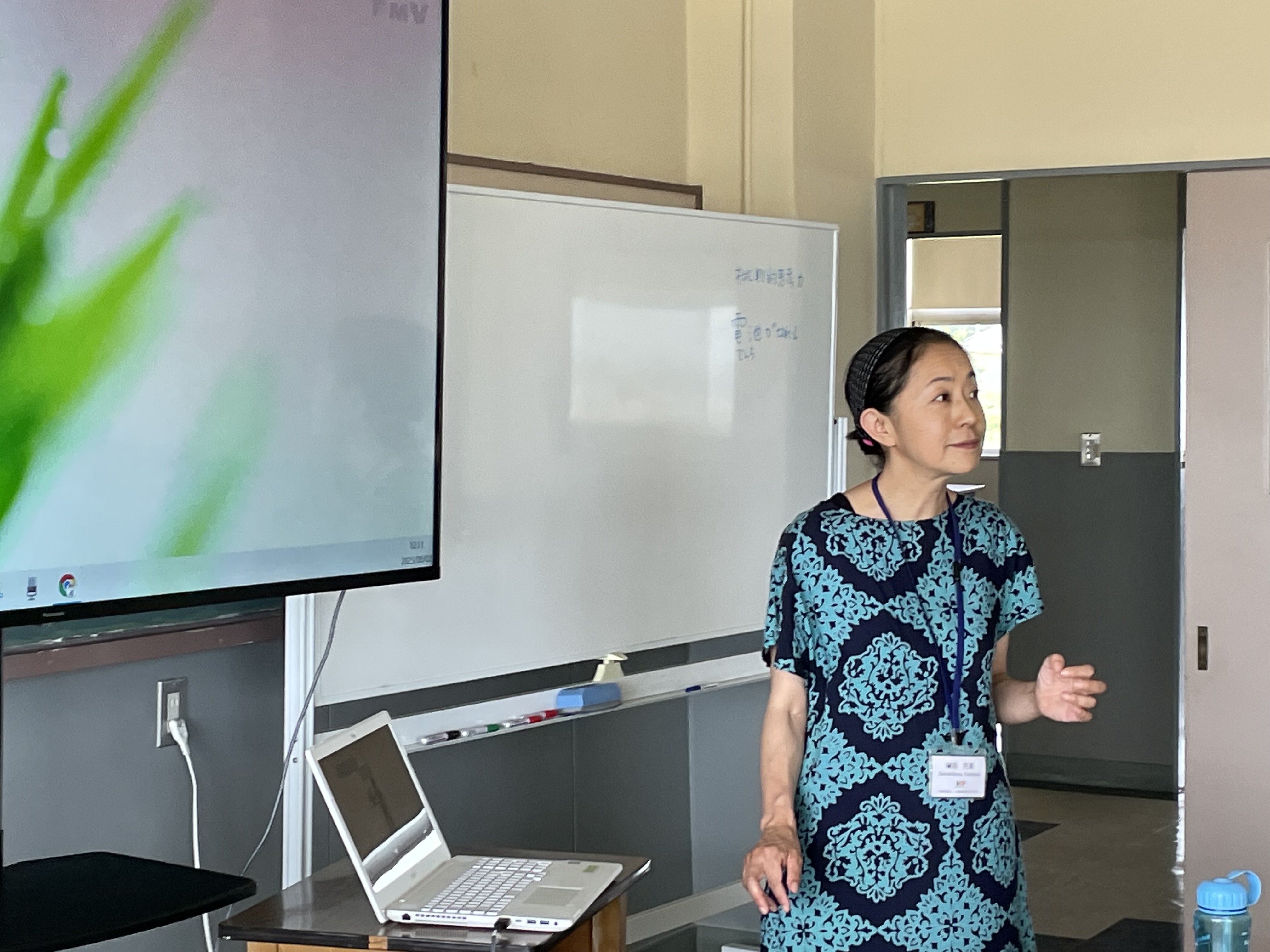

榊原 芳美 氏

- ミシガン大学 アジア言語文化学部

- ティーチングプロフェッサー

- 榊原 芳美 氏

- 外国語学部 英米語学科 卒業

日本語を世界に広める仕事

ミシガン大学のアジア言語文化学部で、ティーチングプロフェッサーとして日本語を教えています。日本語教師と一言で言っても、その仕事内容は実にさまざま。大学生に外国語としての日本語を教えることはもちろん、試験の採点や学生指導、日本文化に関するイベントの企画・運営、研究など、いろいろな業務に携わっています。授業で使う教材の開発も行うので、業務内容は多岐に渡りますね。

毎年夏の2か月間は帰国して、函館で過ごします。北海道国際交流センター主催の「日本語・日本文化講座夏期セミナー」に参加するのが目的です。そこでの私の肩書きは、アカデミックコーディネーター。主にアメリカの大学から来る留学生に日本語や日本文化を教えています。

毎年夏の2か月間は帰国して、函館で過ごします。北海道国際交流センター主催の「日本語・日本文化講座夏期セミナー」に参加するのが目的です。そこでの私の肩書きは、アカデミックコーディネーター。主にアメリカの大学から来る留学生に日本語や日本文化を教えています。

関西外大に進学するきっかけとなった友人の一言

「英語を勉強したい」。そう考えるようになったのは、高校生の頃です。幼少期から読書が好きで、高校時代は国語と英語にしか興味がないほどでした。その2科目を勉強するうちに英語の面白さに魅了され、国文学や英文学よりも語学としての英語を学びたいと思うようになったのを覚えています。その漠然とした思いが形になったのが、高校2年の終わりごろ。お昼休みに友人がふと、「昨日、日本語教師の仕事を紹介するテレビ番組を見たよ」と話したことがきっかけでした。友人からすれば日常の些細な会話だったかもしれませんが、私にとって日本語教師という仕事の存在は衝撃でした。大好きな国語と英語を活かして働くことができるかもしれない。私の中であまりに大きな出来事だったので、この日のことは今でも鮮明に覚えています。日本語教師になるために英語と日本語教育を同時に学べる大学を探し始め、たどり着いたのが関西外大でした。自分の好きなことを思い切り学ぶことができる大学に入学でき、本当にうれしかったです。

在学中の思い出

大学生時代に特に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」。私がもし「あなたのガクチカは何ですか?」と聞かれたら、まずは留学経験と答えます。8か月間の留学生活を過ごしたのは、アメリカのウォレンウィルソン大学。学生数が全体で500人ほどの小さな大学でした。この大学の最大の特徴の一つは、学生一人ひとりが役割を持ち、キャンパス内で働いていることです。私も学内の郵便局で仕分け作業を担当していました。異文化での学業と生活の両立に大変さを感じていましたが、そんな私の心に響く言葉をくれたのが、花壇で働いていたある学生でした。「冬に外で働くのは大変だけど、春になったらきれいな花が咲くから。」この一言が妙に心に沁みて、より一層貴重な留学生活に力が入ったのを覚えています。

現地での生活を通して、中国や韓国、チェコ、エチオピアなど、他の国から来た留学生とも仲良くなりました。これは小さい大学ならではのメリットですね。今思えば、学生同士だけでなく、教授と学生の距離も近かったように思います。学期初めのある日、学生が数人のグループごとに教授の研究室に呼ばれて話をしたのですが、その中に日本人の学生もいて、「2人で、日本語で話してみて」と言われたことがありました。戸惑った私たちがしたのは、「元気?」「うん、元気。今日はいい天気だね。」のような、当たり障りのない会話。それなのに教授は満面の笑みで「あら~、私はあなた方が何を言ってるのか分からないわ。秘密の話ね。」とおっしゃいました。ズキュンと音がするくらい、その教授の光を放つような笑顔に心を射抜かれた私。心の距離が一気に縮まった気がして、よく知らない教授から信頼できる教授へと印象がガラッと変わった瞬間でした。

また、日本にいる時に熱中していた通訳ガイド部での活動も、留学に劣らないくらい思い出深いです。私は合宿の企画担当だったので、下見と称して前もって現地に行くことができました。その時間がとても楽しかった記憶があります。今の仕事で日本文化のイベントを企画することに大きな喜びを感じるのは、この経験があったからかもしれません。

現地での生活を通して、中国や韓国、チェコ、エチオピアなど、他の国から来た留学生とも仲良くなりました。これは小さい大学ならではのメリットですね。今思えば、学生同士だけでなく、教授と学生の距離も近かったように思います。学期初めのある日、学生が数人のグループごとに教授の研究室に呼ばれて話をしたのですが、その中に日本人の学生もいて、「2人で、日本語で話してみて」と言われたことがありました。戸惑った私たちがしたのは、「元気?」「うん、元気。今日はいい天気だね。」のような、当たり障りのない会話。それなのに教授は満面の笑みで「あら~、私はあなた方が何を言ってるのか分からないわ。秘密の話ね。」とおっしゃいました。ズキュンと音がするくらい、その教授の光を放つような笑顔に心を射抜かれた私。心の距離が一気に縮まった気がして、よく知らない教授から信頼できる教授へと印象がガラッと変わった瞬間でした。

また、日本にいる時に熱中していた通訳ガイド部での活動も、留学に劣らないくらい思い出深いです。私は合宿の企画担当だったので、下見と称して前もって現地に行くことができました。その時間がとても楽しかった記憶があります。今の仕事で日本文化のイベントを企画することに大きな喜びを感じるのは、この経験があったからかもしれません。

憧れの日本語教師になるまでの道

卒業後は流通会社に就職しました。仕事も楽しく、同僚にも恵まれていたのですが、働きながら思ったのが「もっと手に職をつけた方がいいのではないか」ということ。そんなときに思い出したのが、関西外大で学んだ日本語教育でした。徐々に日本語教師になりたいという思いが強くなった私は、新卒で入った会社を退職する決心をし、JALEXという派遣プログラムに参加。アメリカの高校で日本語担当教員のアシスタントとして働く道を選びました。日本語教師を生業にしようという覚悟を決めたのはこのときです。

帰国後は英会話学校で仕事をしながら、夏には渡米し、ニューヨークのコロンビア大学で日本語教授法を集中的に学ぶという生活を3年間続けました。学んだのは、言語学から教授法、日本語の歴史、第二言語習得などの幅広い分野。しかも、その道の権威の教授陣が毎年夏にニューヨークに来て教えてくださったので、とても勉強になりました。ここで得た知識は今もかけがえのない財産となっています。

3年間の集大成として「『人』という言葉の機能」をテーマに修士論文を執筆し、無事に修士号を取得することができました。そのときの主査だった先生が声をかけてくださり、ミシガン州立大学で日本語を教えるチャンスを得たのです。その後、一度帰国して関西外大の留学生別科で教員を務め、2010年から現在のミシガン大学で教えています。

帰国後は英会話学校で仕事をしながら、夏には渡米し、ニューヨークのコロンビア大学で日本語教授法を集中的に学ぶという生活を3年間続けました。学んだのは、言語学から教授法、日本語の歴史、第二言語習得などの幅広い分野。しかも、その道の権威の教授陣が毎年夏にニューヨークに来て教えてくださったので、とても勉強になりました。ここで得た知識は今もかけがえのない財産となっています。

3年間の集大成として「『人』という言葉の機能」をテーマに修士論文を執筆し、無事に修士号を取得することができました。そのときの主査だった先生が声をかけてくださり、ミシガン州立大学で日本語を教えるチャンスを得たのです。その後、一度帰国して関西外大の留学生別科で教員を務め、2010年から現在のミシガン大学で教えています。

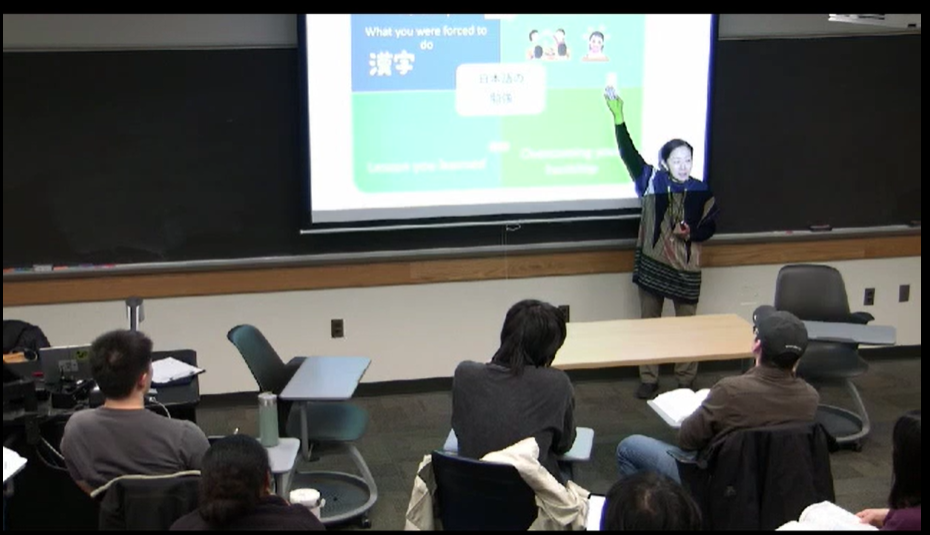

「楽しい」を目指す教材開発

多くの業務の中で、最も楽しいと思えるのが教材開発です。講義で使うスライド作りの際は「いかに笑いを取るか」が脳裏をよぎり、些細なイラストや写真選び一つにも心血を注いでいます。その厳選した写真で笑いが起こると、心の中でひとりドヤ顔。これは、私が大学時代を関西で過ごしたことが大きく影響しているのかもしれませんね。「その話、オチどこやねん。」大学時代、ネイティブ関西人の友人に何度言われたことか…。そうやって鍛えられたおかげで、今の哲学があるのだと思います。

教材開発の分野では、『初級日本語とびら』という教科書や『マルチメディア日本語基本文法ワークブック』という本の出版に、著者の一人として携わりました。「この文型はどんな場面で使われるか」、「この文法を使ったら何ができるようになるか」ということに集中し、制作を進めました。関西外大とコロンビア大学院で身につけた知識を活かし、これからも楽しみながら教材開発を続けたいです。

教材開発の分野では、『初級日本語とびら』という教科書や『マルチメディア日本語基本文法ワークブック』という本の出版に、著者の一人として携わりました。「この文型はどんな場面で使われるか」、「この文法を使ったら何ができるようになるか」ということに集中し、制作を進めました。関西外大とコロンビア大学院で身につけた知識を活かし、これからも楽しみながら教材開発を続けたいです。

実践の場で大切にしていること

多様な仕事をする中で重視していることは、「日本語教育を通しての地域貢献」です。私が働くミシガン州は「車の町」として有名なデトロイトがあるため、日本とのつながりが強く、日本語教育が進んでいます。州の日本語教師会でイベントを開催することもしばしば。高校で日本語を教える先生方とつながり、連携しながら日本語を話す人材を育てています。

毎年夏の間は函館で、アメリカの大学からやってくる留学生たちに日本語を教えています。このときに意識しているのは、留学生がホストファミリーや地域住民からさまざまなことを学ぶだけではなく、どうすれば留学生たちが函館の町に貢献できるか、地域の人たちとともに学び合えるかということ。地域住民が留学生に言語や文化を教えるのではなく、お互いに対等な立場でつながり、教え合い、貢献するという学び合いの場を作るのが、目下の私の目標です。

毎年夏の間は函館で、アメリカの大学からやってくる留学生たちに日本語を教えています。このときに意識しているのは、留学生がホストファミリーや地域住民からさまざまなことを学ぶだけではなく、どうすれば留学生たちが函館の町に貢献できるか、地域の人たちとともに学び合えるかということ。地域住民が留学生に言語や文化を教えるのではなく、お互いに対等な立場でつながり、教え合い、貢献するという学び合いの場を作るのが、目下の私の目標です。

これからの日本語教育で目指すのは

現在、語学教育は大きな変化の渦中にあります。やれAIに翻訳を任せよう、やれ旅行中に使える翻訳アプリはこれだ、やれ動画を通して異文化を体験してみよう。日本語教育という分野は時代の流れの中でもがいている状態ですが、目まぐるしく変化する中にも不変のものがあるはずです。それは、コミュニケーションや自己表現、自ら考える力の重要性ではないでしょうか。学生たちには、主体的に考える力、そして、社会や異文化で生き抜くために自分を表現する力を身につけてほしい。ミシガンでも函館でも、このことを念頭に置いて教壇に立っています。日本語や日本文化の学習を通して、不変の価値を重んじつつ、新しい時代にふわりと適応できる能力を身につけてほしいです。

大学生の皆さんへ

関西外大生であることを誇りに思ってほしいです。実は、アメリカの日本語教育界は驚くほど関西外大の卒業生が多いです。学会に行くと「実は私も関西外大卒なんです」という声をよく耳にします。ちなみに先日は、ヘリテージの学生(日系や家族に日本人がいる継承語学習者)に「私のお母さんも関西外大卒業です」と言われました。他の大学の比にはならないほど、多くの卒業生がアメリカ、いや恐らく世界中の日本語業界で教壇に立っています。これは私の世代だけでなく、現在の関西外大の留学生別科や日本語教育の先生方の貢献によるところも大きいでしょう。そして、もしかしたらこれは日本語教育に限らないかもしれません。どの分野においても、地道にひっそりと関西外大の卒業生が活躍しているような気がします。「実は私も関西外大卒」という言葉は、世界中で人とつながるきっかけをくれるパワーワードなのです。